QUESTO è il primo articolo del DOSSEIR intitolato LA STORIA DEL CONFLITTO ISRAELO-PALESTINESE NON COMINCIA IL 7 OTTOBRE, dedicato al massacro di Sabra e Chatila avvenuto per mano israeliana e fascista libanese, dal 16 al 18 settembre 1982.

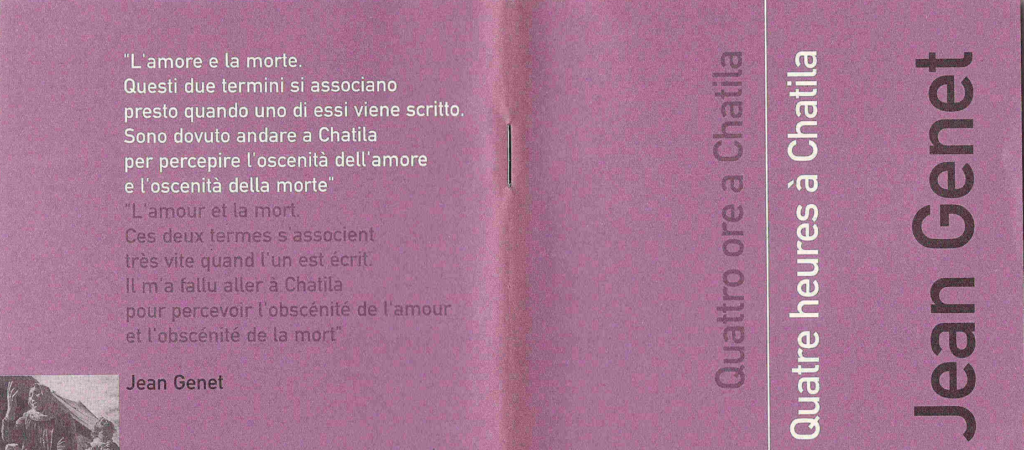

Riprendiamo da OrietnXXI questo articolo di analisi dell’opera di Genet, dal titolo QUATTRO ORE A CHATILA, scritta dopo la sua visita a Sabra e Chatile il 19 settembre 1982. DA QUI

di Françoise Feugas traduzione dal francese di luigi tony.

Chi è interessato a leggere l’opera di jean Genet, nell’edizioni introvabile bilingue italiano e francese, può chiederlo alla redazione scrivendo a anbamedaps@gmail.com. Ve lo mandiamo in .pdf come omaggio.

Quattro ore a Chatila è il testo che Jean Genet scrive il 19 settembre 1982, dopo aver visto il massacro della popolazione nel campo profughi di Chatila. Pubblicato per la prima volta nel gennaio 1983, è un testo inclassificabile, né testimonianza né reportage, che, a quarant’anni di distanza, resta un omaggio letterario alla lotta dei palestinesi.

Inverno 1983. Quattro ore a Chatila viene pubblicato sul numero 6 nella prestigiosa Revue d’études palestiniennes1

Genet arriva a Beirut il 12 settembre 1982, in compagnia di Leila Shahid, proprio quando i combattenti palestinesi rifugiati nei distretti occidentali di Beirut hanno deciso di lasciare il paese. Due giorni dopo, il 14 settembre, il nuovo presidente libanese Bashir Gemayel, leader della destra cristiana, cade vittima di un attentato mortale nel quartier generale del suo partito. All’alba del 15 settembre, l’esercito israeliano irrompe nella capitale e in serata accerchia i campi profughi palestinesi di Sabra e Chatila nella vicina periferia.

Il 16 settembre, dei falangisti armati con divise di varie milizie cristiane libanesi penetrano all’interno dei campi, con l’avallo delle forze israeliane, per effettuare una “pulizia dei terroristi”. Invasati per la morte del loro “leader”, Bashir Gemayel, si abbandonano per due giorni e tre notti a un massacro che non risparmia né bambini, né donne, né anziani, senza alcun intervento o preavviso da parte dei soldati israeliani, che stazionano alle porte del campo profughi per sorvegliarli in cima al loro edificio. Impossibile determinare il numero esatto delle vittime, ma oscilla tra le 1.500 e le 5.000 persone.

Il 19 settembre, accompagnato da Leila Shahid e da due fotografi americani, Jean Genet riesce a entrare nel campo di Chatila spacciandosi per giornalista. I bulldozer dell’esercito libanese sono in procinto di scavare in tutta fretta delle fosse comuni, ma i corpi non sono ancora stati sepolti. Da solo, per quattro ore, sotto un sole cocente, Genet si mette a vagare per le viuzze del campo. “Scavalcavo i morti come si varca un abisso”2, scrive. Di ritorno nell’appartamento dove abita, si rinchiude nella sua stanza per ventiquattro ore, poi il 22 settembre ritorna a Parigi e scrive, nel mese di ottobre, l’articolo che uscirà il 1 gennaio 1983 sulla Revue d’études palestiniennes.

Poetica dell’azione

Un testo ritenuto inclassificabile e il più delle volte ridotto alle circostanze da cui ha avuto origine. Jérôme Hankins, autore di Genet à Chatila3 propone di considerarlo soprattutto come il luogo di una rivelazione e di un atto di responsabilità:

È stato durante le quattro ore trascorse sui luoghi dell’eccidio, nel labirinto tracciato dal groviglio di cadaveri che il narratore ha trovato un filo per guidarlo fuori dal deserto cieco dove si stava esaurendo, dopo vent’anni, il suo desiderio di creare: a Chatila, i periodi successivi di una vita si sono all’improvviso intrecciati.

In realtà, Genet formula un discorso politico con un approccio letterario che cerca di rendere conto di quell’orribile spettacolo che fu tra i primi a scoprire in Europa, riportando in primo piano un’allegoria rivoluzionaria concepita come una poetica dell’azione. Ciò si traduce in un testo a frammenti, un collage letterario di altissimo valore che “si regge” come per miracolo.

Il critico Albert Dichy avverte il lettore: Quattro ore a Chatila non è una testimonianza di quella che fu la scoperta della strage compiuta tra il 16 e il 18 settembre 1982 da parte delle milizie cristiane dei falangisti durante la guerra libanese guerra civile, con il tacito consenso dell’esercito israeliano che li osservava “ripulire la città dai terroristi”. Perché la banalità della testimonianza come falsa obiettività e ritorno del “mondo reale” non può restituire il significato politico e umano profondamente tragico di quella carneficina. Genet deve quindi ricorrere al mondo della creazione.

Scrivere non significa riferire, né testimoniare. Si tratta di far emergere il non detto della pagina evocato nell’incipit di Un Captif amoureux4 affinché riveli “una realtà più forte dei segni che la stravolgono”. Allo stesso modo, tra i cadaveri ammucchiati, emerge a sprazzi la storia quasi muta della rivoluzione palestinese, la sua poetica.

“I morti sono così tanti”

Il testo è diviso in sei parti, ma ne dedica solo due al terribile spettacolo. Non inizia con la sua descrizione, ma con una prima rievocazione del soggiorno di sei mesi di Jean Genet presso quelli che lui ha sempre chiamato “i fedayn” nelle montagne di Jerash e Ajlun in Giordania, tra l’ottobre 1970 e l’aprile 1971. Per lui,

L’atmosfera, il colore del cielo, della terra e degli alberi, potremo anche descriverli, ma non riusciremo mai a trasmettere la leggera ebbrezza, il passo nella polvere, la vivacità degli sguardi, la trasparenza dei rapporti tra i fedayin, ma tra questi e i loro comandanti. Tutto, tutti, sotto gli alberi fremevano, contenti e meravigliati da una vita tanto nuova, e in questi movimenti c’era come qualcosa di stranamente fisso, in attesa, riservato, protetto come qualcuno che prega in silenzio, senza dire nulla. Tutto era comune.

È stato allora – scrive – che ha conosciuto la Rivoluzione palestinese, “la forza di questa gioia d’esistere” sinonimo di bellezza, la bellezza verticale dei combattenti e della loro strana leggerezza. Passano dieci anni. “E all’improvviso, Beirut ovest”. E un ammasso di cadaveri.

Da un muro all’altro della via, curvi e inarcati, i piedi contro un muro e la testa appoggiata all’altro, i cadaveri neri e gonfi, che dovevo scavalcare erano tutti di palestinesi e libanesi. Per me come per quello che restava della popolazione, la circolazione a Chatila e Sabra somigliava a un gioco di “salta cavalletta”. Un bimbo morto, a volte, può bloccare le strade, che sono così strette, quasi sottili e i morti sono così tanti.

I cadaveri dei palestinesi di Sabra e Chatila non parleranno più. L’autore si spingerà molto in là nel descrivere la loro decomposizione, ma le parole non diranno nient’altro che questa scarna tautologia: i cadaveri sono cadaveri, e chi li ha conosciuti non ne vuole parlare:

— Lo conosce?

— Sì.

— L’ha visto morire?

— Sì.

— Chi l’ha ucciso?

— Non so.

Nessun discorso, nessun tributo gli sarà reso. Verranno seppelliti in fretta e furia in fosse comuni scavate il giorno stesso dai bulldozer israeliani, mentre il guardiano del cimitero distrutto da una bomba si preoccuperà della dispersione dei resti ossei meno recenti. Quattro ore a Chatila è forse la loro sola orazione funebre, e forse anche Genet ne era consapevole al momento di scrivere l’articolo.

Tu non hai visto niente a Chatila

— Tu non hai visto niente a Hiroshima. Niente.

— Ho visto tutto. Tutto5.

Genet parla di numerosi inviti a “rivolgere lo sguardo” dalla parte di chi gli fa da guida nel campo profughi. Un ufficiale dell’esercito libanese che sta controllando il suo passaporto gli chiede di nuovo:

— Viene di là? (La sua mano indicava Chatila)

— Sì.

— L’ha visto?

— Sì.

— Lo scriverà?

— Sì.

Le richieste palestinesi sono insistenti, Genet lo ricorderà più tardi in un’intervista a Rüdiger Wischenbart e Leila Shahid6. “Dopo l’eccidio di Sabra e Chatila nel settembre 1982, alcuni palestinesi mi hanno chiesto di scrivere quel che ricordavo. […] anche durante il mio soggiorno a Vienna, ho incontrato altri palestinesi che speravano che venisse pubblicato.

— Dì esattamente quello che hai visto, quello che hai sentito”.

Ma “vedere” non si traduce mai in “sapere”7. Più vicino al dialogo di Marguerite Duras nel film Hiroshima mon amour, Genet parla della “visione invisibile” dell’origine, delle ragioni e di come sono avvenuti i fatti: “Non ho visto l’esercito israeliano ascoltare e vedere. Ho visto ciò che ha fatto”, “Com’era il torturatore? Chi era? Lo vedo e non lo vedo”.

Farla finita con i palestinesi

Nel testo c’è una frase attribuita al primo ministro israeliano Menahem Begin: “A Chatila, a Sabra, dei non-ebrei hanno massacrato dei non ebrei, cosa c’entriamo noi?”8 che evidenzia la responsabilità israeliana nell’esecuzione dei palestinesi a Sabra e Chatila da parte delle falangi libanesi, e, anche se non è determinata con precisione, viene considerata a priori come un’evidenza. L’accusa viene dalle dichiarazioni riportate, in particolare quelle di un certo “H.”:

Lui — Accusiamo Israele dei massacri di Chatila e Sabra. Che non si scarichino questi crimini sulla spalle solo dei loro ausiliari Kataeb. Israele è colpevole di aver fatto entrare nei campi due compagnie di Kataeb, di aver dato loro degli ordini, di averli incoraggiati per tre giorni e tre notti, di averli riforniti di acqua e cibo, di avere illuminato i campi di notte.

Quando esce Quattro ore a Chatila, la commissione Kahan, istituita nel settembre 1982 per indagare sui massacri, ha già consegnato il suo rapporto: viene accertata la non responsabilità diretta degli israeliani malgrado, in generale, lo “scarso impegno attivo”. Fonti declassificate di questo rapporto e del Mossad sono state però appena portate alla luce da un articolo di Ronen Bergman pubblicato il 22 giugno 2022 sul quotidiano israeliano Yediot Aharonot, che conferma lo strettissimo coordinamento tra israeliani e falangisti nel comune obiettivo di farla finita con i palestinesi9. Lo dimostra anche Seth Anziska, ricercatore americano di origine ebraica, nel suo libro Preventing Palestine. Grazie alla forza della creazione letteraria, Genet ha potuto rivelarle quarant’anni prima…

Il poeta, che dice di sentirsi per la prima volta palestinese e di odiare Israele, chiude il suo articolo con qualcosa che suona allo stesso tempo come una promessa e una minaccia: altri fedayn come quelli di Ajlun moriranno, nel senso che continueranno a esistere.

1- traduzione dal francese di luigi tony.

2- Le citazioni nel testo sono tratte dall’edizione italiana: Jean Genet, Quattro ore a Chatila, trad. it. a cura di Marco Dotti, Roma, Stampa alternativa, 2002.

3- Raccolta di testi che include un articolo inedito di Jean Genet dal titolo Palestinesi. La traduzione italiana è a cura di Marco Dotti, Roma, Stampa alternativa, 2002. Ndt.

4- Testo pubblicato postumo da Gallimard nel 1986. Inedito in Italia.

5- Marguerite Duras, Hiroshima mon amour, Gallimard, 1972.

6- Jean Genet, L’ennemi déclaré, Gallimard, Paris, 2010.

7- Si veda l’eccellente analisi di Catherine Brun, “Tu non hai visto nulla a Chatila…” in Jean Genet dal romanzo al teatro, Presses universitaires de Provence, 2020.

8- Forse questa traduzione non è esatta, quella corretta sarebbe: “Dei non-ebrei hanno ucciso dei-non ebrei e ecco che ci accusano…”. Non è stata pronunciata alla Knesset, ma comunicata, telefonicamente, ai giornalisti, in risposta a un articolo di David Lamb sul quotidiano Los Angeles Times del 20 settembre 1982 che chiamava in causa la responsabilità di Israele nei massacri.

9- “Nuove rivelazioni su Sabra e Chatila nel rapporto israeliano”.